近日,我校教师在国际知名学术期刊《eScience》(SCI一区,IF 42.9)上以“Insights into plasmon-assisted chemical reactions: From fabrication to characterization”为题发表综述论文。该论文以我校化学化工与环境学院徐娟副教授为第一作者,以李顺兴教授和李剑锋教授为联合通讯作者,我校为第一单位和第一通讯单位。

随着全球能源危机与环境污染问题加剧,开发高效、绿色的化学转化技术成为科学界与工业界的共同目标。传统催化过程常依赖高温高压条件,能耗高且选择性差,严重制约可持续发展。近年来,等离子体辅助化学反应(PACRs)凭借其独特的光-物质相互作用机制,为突破这一瓶颈提供了全新路径。

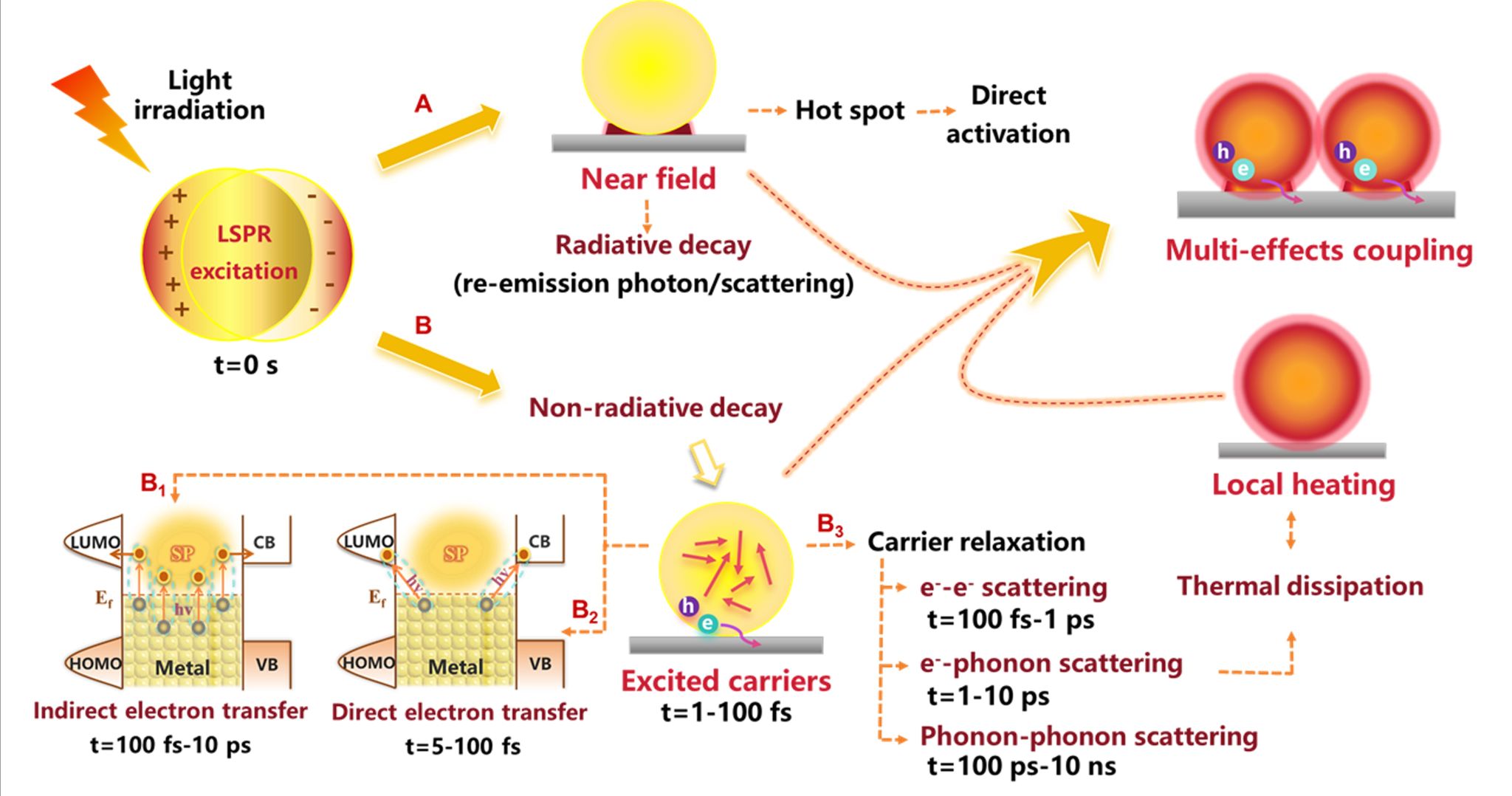

表面等离子体共振(SPR)效应通过局域电磁场增强、热载流子激发与光热效应,可在纳米尺度上精准调控反应路径。然而,现有的研究多聚焦单一机制,对多效应协同作用缺乏系统性认知,且贵金属依赖性与复杂表征技术限制了实际应用。该论文首次从“材料设计-机制解析-表征创新-应用拓展”全链条视角,深度剖析PACRs的核心科学问题。

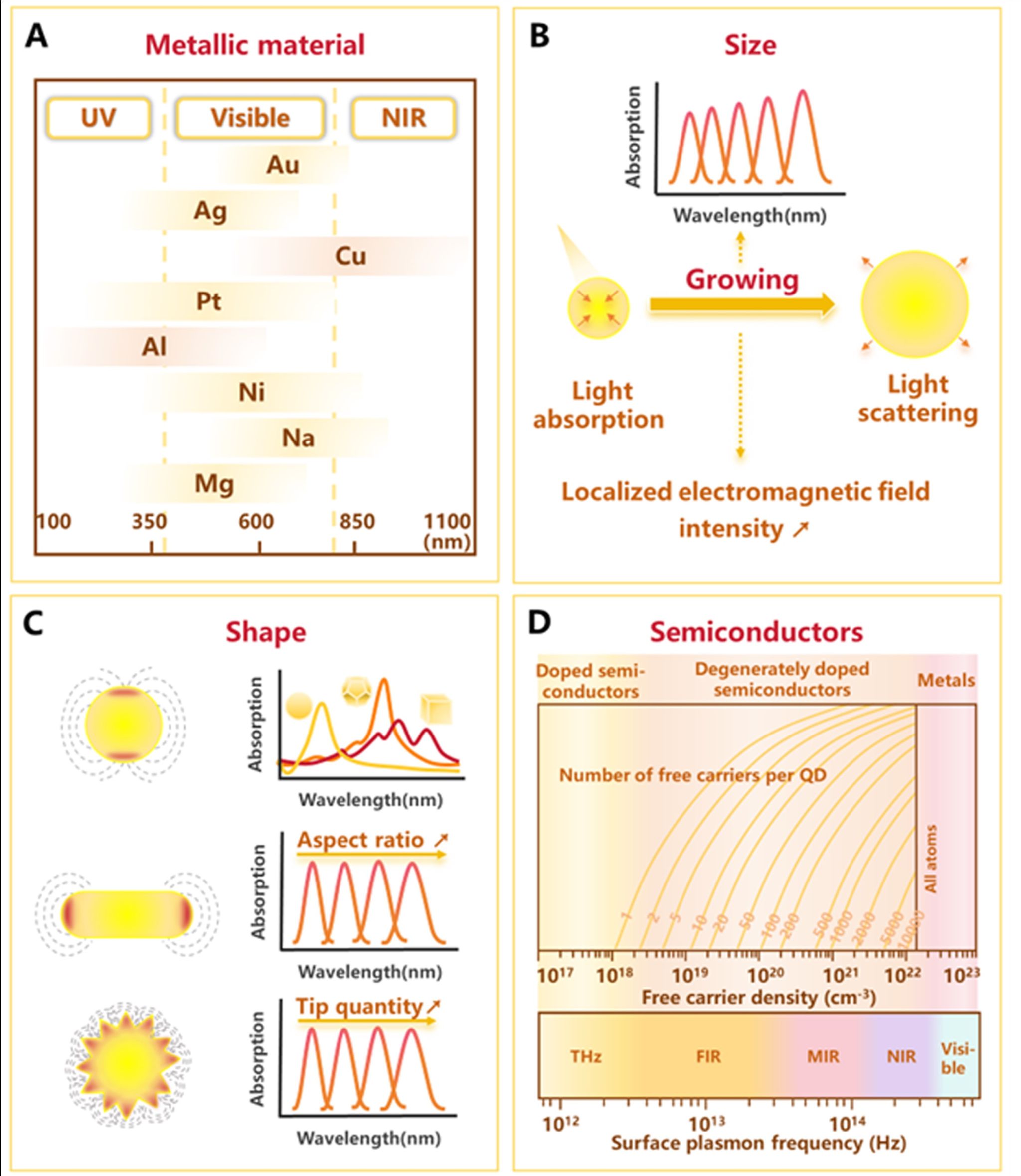

该论文重点探讨了Au、Ag、Cu及半导体等材料的等离子体特性优化策略,揭示了纳米结构形貌、尺寸与载流子动力学的内在关联。通过构建核-壳异质结与超结构催化剂,实现热载流子寿命延长与反应位点精准调控。结合飞秒光谱、原位拉曼等前沿技术,动态追踪了反应中间体演化与能量传递过程,为理性设计高效催化剂提供了理论依据。

此外,该论文前瞻性地提出将深度学习与高分辨表征技术结合的观点,推动催化剂设计的智能化与标准化。通过开发低成本非贵金属材料(如Al基催化剂)及高熵合金,PACRs在氨合成、CO₂还原等领域的规模化应用迈出关键一步。这篇综述不仅是领域内知识体系的系统整合,更为未来清洁能源与绿色化学的发展指明了突破方向。

亮点介绍:

1. 系统概述了等离激元辅助化学反应的研究进展,涵盖催化剂的设计与构建、反应类型以及全过程表征等方面;

2. 详细总结了等离激元催化剂的构效关系,探讨了催化剂构建的多种形式,并提出了“核-壳-卫星”超结构的创新设计策略;

3. 全面梳理了等离激元催化剂在光学性质、载流子转移、光热效应以及表面反应方面的表征方法。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141724001058

(图/文:徐娟)